トラックドライバーの人手不足が続いているにも関わらず、ネットショッピングの普及もあって物量の量は増大の一途をたどり、世は麻のごとく乱れ、トラックの自動運転システムの開発が進められています。

トラックドライバーが足りないから自動運転システムの開発が進められているのに、自動運転システムが完成したらトラックドライバーは全員失業するかもしれない、なんて声も上がっています。

もちろん、ある日を境に全国のトラックドライバーが一斉に失業するなんてことはあり得ません。

それでも少子化が進んでいるので、トラックドライバー以外のいろいろな職業が、人ではなくAIが代わりに行うようになっていくのでしょう。

そんな未来ではきっと、大富豪と呼ばれる人たちや政治家たちは仕事や日々の雑用をすべてAI任せ、機械任せ、自動システム任せにして楽々な生活を手に入れ、庶民たちは皆が失業し、路頭に迷い、犯罪に走る者が多くなる、なんてことになるのかもしれません。

1. すぐには消えない

トラックドライバーという職業がときどき「消えゆく職業」と言われるのは、自動運転システムの開発が大きな理由です。

理屈としては、トラックを運転しているトラックドライバーは、AIがトラックを運転するようになれば必要なくなるというものです。

とは言え、確かにAIはトラックの運転はやってくれるでしょうけど、トラックの運転以外はやってくれないわけです。

そしてトラックドライバーの作業はトラックの運転だけではありません。しかも、トラックの運転も完全にAIに任せて良いようになるのは、まだずっと先のはずです。トラックが道路上を走っていれば、想定外のことが必ず起こるものですが、AIが想定外の事態に完全に安全に対処できなければいけないからです。

そんなわけで、自動運転システムが実用化されても、人とAIが作業を分担するようになるでしょう。しばらくは同乗するドライバーが必要です。

また、自動運転システムが完成しても、費用の問題から全国一斉の導入も無理でしょう。

2. いずれ消えるかも

自動運転システムが開発されてもしばらくは自動運転システムにトラックドライバーが乗り込み、パイロットが自動操縦で飛行機を飛ばすように、いざというとき以外はAIに運転を任せるという働き方になるでしょう。トラックドライバーの仕事がとても楽になるわけです。

飛行機も長い間、そんなやり方で飛んできたので、トラックもしばらくはそうなるはずです。

しかし、AIは進化していきますし、また、ロボットの開発も進んでいます。いずれ、人型のロボットが人間と全く同じ作業をやるようになれば、トラックも人型ロボットが運転するようになるでしょう。

人型ロボットなら、運転以外のトラックドライバーの作業もすべてできるので、人間のトラックドライバーは要らないわけです。

かなりの遠い未来のことかもしれませんが、案外早く実現するかもしれないですね。

3. カタチが変わるかも

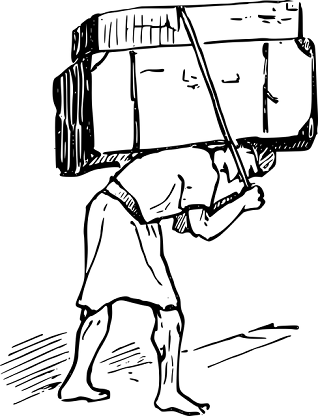

自動車がない時代、荷物は荷車で、人は駕籠で運んでいました。船も使われていました。ただ、船はエンジンで動かすのではなく、帆船でした。馬も移動や輸送に使われていました。

今はガソリン燃料によるトラックが多くの荷を運んでいます。一方、普通自動車などはそろそろ電気自動車や電気とガソリンを使うハイブリッドが主流になりつつあります。

トラックはなかなか電化も進みませんが、それゆえそろそろカタチが変わるのではないか、変わってほしいという思いも多くの人たちの中に生まれているかもしれません。

安全機能もますます進化してほしいものです。

また、自動運転システムの実用化も待たれるところですが、先頭を走る1台のトラックだけにトラックドライバーが乗って運転し、そのトラックが数台の無人トラックを従えて走るという隊列走行も実験が行われています。これも人手不足対策にとても有効です。

4. 周囲も変わるはず

トラックドライバーという職業が不要になるには、自動運転システムが本当に完全に安全に作動してくれないといけません。

明らかに安全とは言えない電動キックボードなどを無免許で運転できるようにした政府ですが、完全に安全とは言えないトラックの自動運転システムを実用化するのに、何の法整備もしないということは、まさかしないでしょう。きっと法整備するはずです。

完全無人トラックの実用化にも、もちろんきちんとした法整備が必要です。

トラックドライバーという職業が消えるのは、そういう完全自動運転システムの環境がきちんと整備された、さらにその先のことでしょう。

5. 人も変わる!

トラックドライバーの人手不足が言われていますが、トラックドライバーの数は横ばいだそうです。決して減っていっているわけではないのだとか。

ただ、人手が増えもしないのに仕事が激増しているので、その結果、トラックドライバー不足という状態になっているようです。

トラックドライバーは辞めずに、そのまま仕事を続けていき、若い人がなかなか加わらないので、トラックドライバーの高齢化が進みます。年齢を重ねると、人の身体機能は衰えていきます。トラックドライバーとて例外ではありません。

自動運転システムが導入されれば、すぐには完全無人トラックにはならず、人間のドライバーがAIを活用しながら荷を運ぶことになるでしょう。運転の大部分をAIが行うので、トラックドライバーは楽になります。

高齢化して身体機能が衰えても十分仕事をできるでしょう。

6. 良いほうに変わる

トラックドライバーはますます高齢化する可能性が高いと言わざるを得ませんが、歳を重ねるということは、それだけ経験値を増やして技能が向上するということです。世間一般では引退しているはずの高齢者が政治家に多いのは、その経験値を期待されてのことなんですけどね。

それはともかく、トラックドライバーは高い技能を必要とする専門職なので、経験値を増やして技能を向上させたトラックドライバーはどの会社でも重宝されるでしょう。

ガソリン燃料で動くトラックが使われる限り、貴重な人材と言われ続けるに違いありません。

7. 会社も変わる

トラックドライバーという職業の歴史は長いです。トラックドライバーは物流を担う、社会にとってとても重要な職業で、社会が続く限り、物流が廃れることはなく、トラックドライバーの役割も廃れることはないわけです。

物流はただ単に「続く」だけではなく、時代ととも進化していきます。物流の量は増加の傾向にありますから、物流事業も拡大していく可能性が高いです。

物流の進化とともに事業を変化させることができる会社が、この先も長く生き残っていくでしょう。進化に対応できない会社は消えていくのかもしれません。

8. 社会も変わる

トラックの自動運転システムが実用化され、トラックドライバーや運送会社の在り方も変わっていけば、社会全体も変わっていくかもしれません。

トラックドライバーの人手不足が深刻化している中、自動運転システムの開発とともに始まったのが、女性の積極的採用です。外国人雇用の幅を広げようという声も高まっています。

いわゆる多様化というやつです。

女性を積極的に採用したり、外国人雇用の幅を広げるという取り組みは、自動運転システムの開発とは別に、時代の流れとして当然の成り行きです。

時代の流れの中でトラックドライバーが本当に役割を失っていくのなら、消えゆく職業だと言えますが、女性の積極的採用を進めたり、外国人の雇用の幅を広げようという動きがあるからには、やはりまだまだ消えそうにないということかもしれません。

9. 人類も変わる

トラックドライバーという職業が消えてしまうとしたら、完全にAIが管理する社会になるということかもしれません。

しかし、それまでは人がAIとともに働く時代が続くでしょう。

人類はこの数千年の間に知識を増やし、技術を高め、多くの病気を克服してきましたが、生き物としてはそれほど大きな変化は遂げていないようにも思えます。

AIとともに働く時代になって、人類も今度こそ進化していかないと、トラックドライバーとともに人類そのものが消えていくしかないのかもしれません。

10. 輝く未来に向けて

トラックドライバーは消えゆく職業ではなく、カタチを変えていく職業なのかもしれません。何しろ、社会が続く限りは物流がなくなることはなく、トラックドライバーは物流を支える重要な職業なのですから。

AIによる自動運転システムが実用化されても、トラックドライバーはAIとともに生き残っていくと考えられます。社会を構成するのが人であれば、仕事にも人の手がどうしても必要になるからです。

AIが人間の仕事に取って替わっても、そのAIをチェックし、仕事振りをチェックするのは人間です。

それとも、いつかAIと人類は立場が逆転し、AIのために人間が働くようになるのでしょうか。

最後に

消えゆく職業と言うと、あらゆる職業がそうなのかもしれません。